瀘縣文旅:優勢疊加 蓬勃發展

四川省瀘縣,地處四川盆地南部、川滇黔渝結合部,是一個面積1532平方公里,人口109萬,有著2100多年歷史的“千年古縣”。

龍腦橋、雨壇彩龍、宋代石刻、龍橋群、屈氏莊園、圓通寺、奇峰渡槽等“十大國寶”賦予了瀘縣良好的文化基礎,成就了“千年瀘縣·宋韻龍城”的城市文化品牌,先后被評為全國文化先進縣、全國文物工作先進縣、中國龍文化之鄉、中國曲藝之鄉、中國最具影響力文化旅游名縣、四川省農村文化建設示范培育縣。

雨壇彩龍

“公共文化”引領發展

五年來,瀘縣從群眾需求找靈感,不斷探索、創新現代公共文化服務體系建設,成功創建成“四川省第一批現代公共文化服務體系示范縣”,瀘縣農民演藝服務標準化體系順利通過國家標準委服務業標準化試點項目評審驗收,人民群眾文化獲得感得到大幅提升。

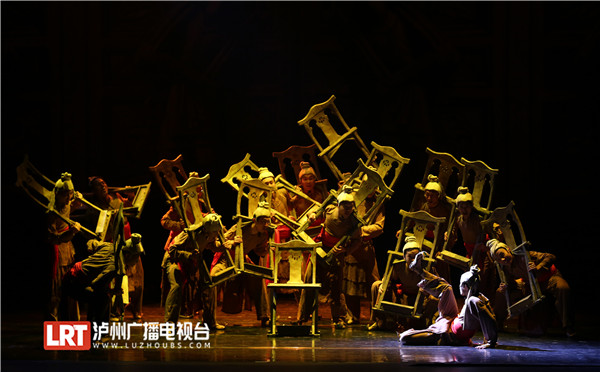

瀘縣農民演藝大舞臺

瀘縣農民演藝大舞臺

據了解,瀘縣20個鎮(街道)建成綜合文化站58個,功能弱化、設施設備陳舊的綜合性文化廣場得到改建、擴建。301個村(社區)實現基層綜合性文化服務中心全覆蓋,“村情村史”陳列室得到普及。文化館、圖書館、博物館總分館體系建設取得實效。24小時不打烊的“城市書房”深受讀者青睞。投資1.2億建成的宋代石刻博物館、屈氏莊園博物館實現免費開放,縣鎮村三級公共文化服務網絡全面建成。

近年來,瀘縣依托豐富的龍橋、龍舞、龍雕等特色歷史文化資源,陸續推出舞臺劇《龍城宋韻》、城市形象歌曲《彩龍舞東方》、廣場舞《龍騰盛世》等舞臺藝術精品,以老百姓喜聞樂見的小品、曲藝、傳統戲等形式創作一大批文藝作品并收集整理成冊,編印《瀘縣農村文藝作品集》、《瀘縣曲藝》等數十部專題文藝作品集,免費發放給農民演藝團隊,用農民演藝唱響主旋律、凝聚正能量。其中,國家級非遺雨壇彩龍獲迄今為止全市唯一的中國藝術節“群星獎”,兩次獲得中國民間文藝“山花獎”,多次應邀參加首屆香港歡樂春節文化廟會等重大活動。

百和小學千人齊跳蓮槍舞

百和小學千人齊跳蓮槍舞

“龍文化”傳承弘揚

歷史文化遺產是歷史最好的見證,更承載著一個民族的精神與靈魂。五年來,瀘縣把文化遺產保護與開發建設有機結合,著力抓好以龍文化為核心的優秀傳統文化傳承弘揚,構筑全縣人民共同精神家園。

自2018年1月,宋代石刻博物館、屈氏莊園博物館相繼開放運行以來,擁有館藏文物14000余件,國家珍貴文物550件,囊括各類玉器、陶器、雕塑、造像等26個種類。其中,以宋代石刻數量居多。雕刻精美,技藝精湛的博物館展陳內容,吸引了國內外各地游客數50余萬人前來參觀,成為瀘州文化的新名片、瀘縣文化旅游的新亮點。

除此之外,瀘縣積極培育文創產業,開發以宋代石刻為素材的文創產品15件,設計16個宋代石刻萌表情在微信上線,依托宋代武士、侍女石刻展現的宋代服飾文化元素設計了數套宋制漢服,瀘縣宋代石刻博物館文創商城正式上線。

龍橋腦上彩龍舞

龍橋腦上彩龍舞

瀘縣的龍文化內容豐富,主要包括龍舞、龍橋、龍雕。雨壇彩龍是瀘縣眾多“國寶”中最具特色的文化遺產。為弘揚傳承優秀民族文化,瀘縣以“東方活龍”雨壇彩龍為龍頭,大力推進非遺文化進校園、進鄉村,全面普及龍舞技藝,建立鄉村龍舞隊60余支,培養龍舞隊員1100余人,全縣龍舞種類達20余種。30余所中小學開設傳統文化課堂,雨壇童子龍、百和蓮槍大課間等成為風靡全縣的校園文化風景。

“詩與遠方”融合發展

五年櫛風沐雨,五年砥礪前行。“十三五”時期,瀘縣按照“創新驅動、產城融合、文旅聯動、富民強縣”目標不斷奮進,推動高質量發展目標,以文促旅,以旅彰文,努力把文化旅游資源轉化為發展優勢,滿足人民群眾對文化旅游美好生活的需求。

玄灘獅舞

玄灘獅舞

近年來,瀘縣大力挖掘歷史文化和民風民俗,不斷豐富本土文化活動內容。以“我們的節日”為主題,常態化打造節慶文化活動品牌,春節聯歡會、龍舞鬧元宵連續11年,農民演藝大舞臺連續8年舉辦,帶動全縣鄉村“春晚”遍地開花。充分挖掘民風民俗,龍抬頭、梨花節、菜花節、放生節、龍眼節等文化旅游節慶活動,基本形成“一鎮一特色”格局。

瀘縣依托國家級非物質文化遺產、“全國休閑農業與鄉村旅游示范點”“十大國寶”等優質資源,發展農事體驗基地48個、特色酒莊52個、農家樂113家,四星級鄉村酒店1家、四星級農家樂1家、三星級農家樂2家,帶動就業1.6萬余人,年人均增收3萬余元。

李麗婷 黃平